Meta-Beschreibung:

Ist Fußball die neue Religion? Eine wissenschaftliche Analyse über Rituale, Identität und Gemeinschaft im modernen Fußball – und warum das Spiel weit mehr als ein Sport ist.

Wenn Stadien zu Kathedralen werden

Der Vergleich zwischen Fußball und Religion ist kein Zufall, sondern eine soziologisch fundierte Beobachtung. Millionen von Menschen weltweit pilgern regelmäßig in Stadien, tragen ihre Vereinsfarben wie heilige Gewänder und folgen Ritualen, die eine erstaunliche Ähnlichkeit mit religiösen Praktiken aufweisen. Doch kann man wirklich sagen, dass Fußball eine Form der Religion ist – oder handelt es sich nur um eine symbolische Metapher?

Diese Frage beschäftigt Soziologen, Kulturwissenschaftler und Psychologen seit Jahrzehnten. Der französische Soziologe Émile Durkheim beschrieb Religion einst als ein System gemeinsamer Glaubensvorstellungen und Praktiken, das eine moralische Gemeinschaft schafft. Überträgt man dieses Verständnis auf den Fußball, zeigen sich überraschende Parallelen.

Fußball als säkulare Ersatzreligion

Der Begriff Ersatzreligion wird in der Religionssoziologie häufig verwendet, um Phänomene zu beschreiben, die traditionelle Glaubenssysteme in säkularen Gesellschaften ersetzen. Fußball erfüllt viele dieser Kriterien:

- Ritualisierte Praktiken: Gesänge, Choreografien, Fahnen, Hymnen und wöchentliche Spiele folgen festen Abläufen, die kollektive Emotionen erzeugen.

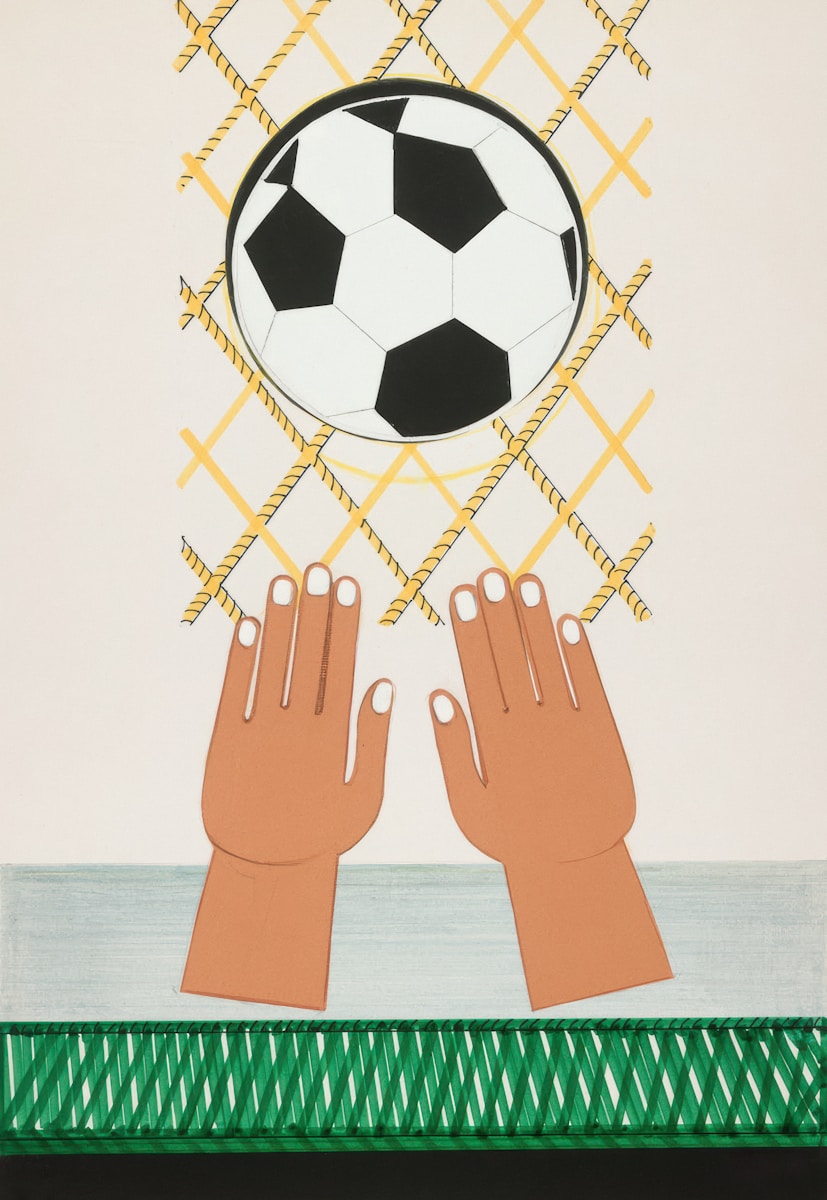

- Symbolische Objekte: Vereinswappen, Trikots und Stadionarchitektur haben sakrale Bedeutung und dienen als Identifikationssymbole.

Fans identifizieren sich stark mit „ihrem“ Verein, erleben Siege als spirituelle Erhöhung und Niederlagen als kollektive Trauer. Dabei geht es um mehr als bloße Unterhaltung – es ist eine gemeinschaftsstiftende Erfahrung. Laut dem Soziologen Michael J. Serazio (2019) bietet der Fußball „ein Gefühl von Zugehörigkeit, das im Zeitalter individualisierter Lebensstile zunehmend selten geworden ist“.

Gemeinschaft, Emotion und Identität

Die religiöse Dimension des Fußballs zeigt sich besonders deutlich in seiner sozialen Funktion. In einer zunehmend fragmentierten Gesellschaft fungiert der Fußball als ein verbindendes Element, das Klassen-, Alters- und Herkunftsgrenzen überwindet. Das Spiel stiftet kollektive Identität und emotionale Bindung, die sonst oft verloren gegangen ist.

Eine Untersuchung der Universität Bielefeld (2021) fand heraus, dass 68 % der deutschen Fans angeben, durch den Fußball ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl zu erleben als in anderen Lebensbereichen. Diese emotionale Verbundenheit erzeugt eine Form des „Wir-Gefühls“, das mit religiösen Gemeinschaften vergleichbar ist.

„Der Fußball ist das einzige Glaubenssystem, das seine Anhänger jede Woche öffentlich beichten und erlösen lässt – im Sieg oder in der Niederlage.“

– Prof. Dr. Jürgen H. Meyer, Kultursoziologe

Die Struktur religiöser Elemente im Fußball

Die Parallelen zwischen Religion und Fußball lassen sich systematisch in mehreren Dimensionen aufzeigen:

- Ritualstruktur: Wiederkehrende Abläufe wie das Einlaufen der Mannschaften, das gemeinsame Singen der Hymne oder das Bekreuzigen vor dem Anpfiff.

- Dogmen und Glaubenssätze: „Einmal Fan, immer Fan“ – Loyalität gegenüber dem Verein wird selten in Frage gestellt.

- Institutionalisierung: Fußballverbände, Ligen und Fanclubs übernehmen Rollen, die an kirchliche Organisationen erinnern.

- Mythos und Erzählung: Legendäre Spiele, Idole und „Heilige“ wie Pelé, Maradona oder Messi werden zu Trägern kollektiver Mythen.

Diese Elemente verleihen dem Fußball eine quasi-religiöse Struktur, die nicht spirituell, aber emotional tief verankert ist.

Kritik und Grenzen des Religionsvergleichs

Trotz der vielen Parallelen warnen Wissenschaftler davor, den Fußball wörtlich als Religion zu bezeichnen. Die Religionswissenschaftlerin Linda Woodhead (Lancaster University) argumentiert, dass Fußball keine transzendente Dimension besitzt – es gibt keinen Glauben an das Übernatürliche. Dennoch erfüllt er ähnliche psychologische und soziale Bedürfnisse, die früher von Religionen bedient wurden: Sinn, Zugehörigkeit und emotionale Sicherheit.

Zudem besteht die Gefahr der Kommerzialisierung. Während Religion meist auf Werte, Ethik und Spiritualität ausgerichtet ist, folgt der moderne Fußball ökonomischen Logiken. Sponsoring, TV-Rechte und Transfermärkte prägen zunehmend die Identität des Spiels. Der „Glaube“ an den Verein wird so zur Ware.

Zwischen Glaube, Gemeinschaft und Kommerz

Fußball ist keine Religion im theologischen Sinn – aber er erfüllt viele ihrer sozialen und emotionalen Funktionen. Er bietet Menschen Orientierung, Zugehörigkeit und kollektive Erlebnisse in einer zunehmend individualisierten Gesellschaft. Insofern kann man den Fußball als kulturelle Ersatzreligion verstehen, die das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Sinn auf säkulare Weise erfüllt.

Die Gleichsetzung von Fußball und Religion bleibt also metaphorisch, aber sie eröffnet wertvolle Einsichten darüber, wie Menschen heute Emotion, Identität und Zusammenhalt erleben. Der Ball mag kein göttliches Symbol sein – doch für Millionen Menschen auf der Welt ist er weit mehr als nur ein Spielgerät.

[…] Fotografie ist weniger eine Frage der Technik, sondern eine des Verständnisses von Bildsprache und Wahrnehmung. Wer bewusst auswählt und schrittweise lernt, entwickelt nicht nur fotografische, sondern auch […]